|

|

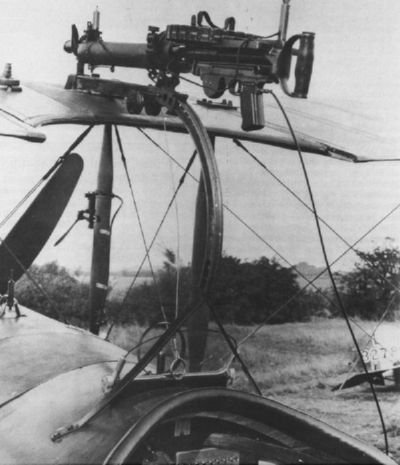

航空機関銃の変遷(構築中)航空機関銃の変遷私たちの住む世界において、初めて動力飛行に成功したのは言うまでもなく、ライト兄弟のライトフライヤーです。時にして西暦1903年12月17日のことでした。一方外部動力を使わずに独立して自己駆動する機関銃が発明されたのは1884年頃だと言われています。 また、世界で初めて飛行機に搭載して機銃を発射したのはライトB型(ライトフライヤーの後継)が1912年6月2日に行った空中発射実験であったと言われています。もちろん戦闘機と呼ぶには程遠く、単なる実験でした。 機銃を初めて標準装備したのはビッカースFB.5ガンバスだと言われますが、これは全くもって戦闘機と呼べるような代物ではありませんでした。当時の飛行機は専ら偵察用で、第一次世界大戦初期では敵国どおしですれ違っても手を振り合うようなこともあったようです。もっとも偵察飛行に来ている敵飛行機をいつまでも野放しにはできないので、そのうち石の投げ合い・拳銃の撃ちあい・ショットガンの撃ち合いなどもするようになったようですが。この機関銃も、運用上はその拳銃がちょっと強力になった程度と考えてよいでしょう。 この当時は曳光弾も実用化されておらず、また「ガンバス」は推進式プロペラですが、やはり前方にプロペラのある機体も多いために同調装置が実用化されていないので前方には撃てず、さらに旋回式機銃というのは慣性によって自機の速度・相対角などによってカーブを描きます。ほぼ当たらないも同然、気休めだったことでしょう。  ビッカースFB.5「ガンバス」 さて、旋回式機銃の命中率低下の要因である「相対角」を消すためには飛行機の進行方向に向けて固定した機銃を使えばいいのです。この固定式機銃はフランスの「モラン・ソルニエN」複座偵察機において初めて実用化されました。このモラン・ソルニエNはプロペラ回転圏内に機銃を設置していますが、やはりこの当時同調装置は搭載されていません(同調装置自体の発明は戦前で特許もとられています。ただ精密機械なので戦場での運用ができるがどうか疑問とされ採用されていなかったようです)でした。そこでこの機体はプロペラに銃弾が当たって吹き飛ばないように防弾版をプロペラにつけ、そこで跳ね返った銃弾がパイロットを襲わないように防弾ガラスをつけるという機体でした。 もっともこの機体は操縦性の悪さから少数生産に終わってしまいましたが。  モラン・ソルニエN ホチキスM1909を固定式にして搭載した 一方フランスの敵国ドイツはこの機体に感銘を受けたのかどうかは知りませんが固定式機銃に目覚めてしまいます。それもモランソルニエNのような子供だましの固定式ではなく、同調装置をつけた本格的な「戦闘機」でした。敵機を撃墜するために作られた機体と、おまけ程度に機銃をつけているだけの偵察・観測機です、相手になるはずがありません。今で言うならF-15で機銃を増設したP-3を狙うようなもんです。1915年に出現したこの「フォッカーE.1」は連合軍の飛行機相手に圧倒的な戦果をあげ、連合軍は直ちに同調装置の実用化を急ぐとともに今までの技術をどうにかやりくりしてフォッカーに対抗しようとします。  フォッカーE.1 その結果推進式プロペラを採用した「デ・ハビランドDH.2」をイギリスが生み出し、一時的にフォッカーを追い散らして制空権を確保することに成功します。一方のドイツは「アルバトラスD」を戦線に投入しDH.2を追い散らします。こうして戦闘機の性能向上競争が生まれ、第一次世界大戦の5年間の間に飛行機の性能は戦前に比べて飛躍的に高まっていきます。   デ・ハビラントDH.2(左) アルバトラスD.3(上) ここまでが第一次世界大戦までの航空機と機銃の関係についてですが、次は機銃をそのものを見てみます。当時は連合軍もドイツ軍も双方がアメリカ製のマキシム機関銃(英軍呼称ビッカースMk.1 独軍呼称MG08)を採用していました。補助武装としてマガジン式やドラム式機銃を搭載したこともあったようですが、やはり主流はベルト給弾式の機銃です。このマキシム機関銃は冒頭に書いた「初めての外部動力によらない自己駆動機関銃」で、アメリカ人技師ハイラム・マキシムによって設計されました。 このマキシム機関銃は航空機銃としては水冷式冷却機構で重いことと、これは当時他に特に変わるものがなかったので仕方がないとも言えますがベルトリンクを布で行って、発射後のこの布は非常に邪魔でした。 ドイツ軍はこれを自らの手で解決し、航空用のMG08/15では空冷式冷却機構に改め、その後の世界の主流となる分離式メタルリンクを発明しました。もっともこの発明は同調装置と一緒にすぐに連合軍にコピーされてしまいましたので優位は一時的なものに過ぎませんでした。  当時の機関銃は故障が大変多く、弾詰まりなどは普通のことだったようです。これは当時の工作精度が低く、弾丸の方が弾頭・薬莢の形状が一つ一つ違ってゆがんでいたりしたことが主な原因のようです。それに対処するために左のフォスター銃架のようなレールをつけたりしていました。 当時の機関銃は故障が大変多く、弾詰まりなどは普通のことだったようです。これは当時の工作精度が低く、弾丸の方が弾頭・薬莢の形状が一つ一つ違ってゆがんでいたりしたことが主な原因のようです。それに対処するために左のフォスター銃架のようなレールをつけたりしていました。弾詰まりや故障を起こしたり、マガジン変更をする時にはこのレールに沿って機銃を下に降ろしてきて、操縦席で作業をするというわけです。操縦や空中戦をしながらその作業をするのはかなりつらい作業に思えますが、何せ本人は命がけです。よく「壊れた機械は叩いて直せ」みたいなことがありますが、機銃も例外ではなく小手先の故障ではなかった場合はコクピットに置いてあるハンマーで殴ったそうです。敵にいつ撃たれるか分からない状況で止まってしまった機銃が直らない。相当に焦るでしょうね。戦場での興奮した状態で恐怖を感じるかどうかは分かりませんが。 そういえば「最後の零戦」(故白浜芳次郎氏著 学習研究社出版)の中でマリアナ沖でのF6Fとの戦闘の最中に湿気のせいで機銃が20mmも7.7mmも止まってしまった話がありました。この時は機首さえ向けてなんとか数発は出てくれる7.7mmを撃てばF6Fは逃げていったそうで、無事帰還されています。読んだ限りでは恐怖は感じられていないようです。 なおこの機銃配置は同調装置がない時代にプロペラを避けて配置しようとした結果このように上翼の上に配置するようになったものです。 さて、第一次世界大戦の間飛行船が主要な航空兵器として使われていたのは有名なことです。特にドイツのツェッペリン飛行船が有名です。ツェッペリン飛行船はイギリスのロンドン上空に現れ、その当時の高空、3000mくらいのところから爆撃をするのです。 しかしさすがにサーチライトはあったもののレーダーの発明はおろか機上無線すらなく、敵飛行船の発見を自分の目に頼るしかないイギリス空軍の戦闘機隊はドイツの飛行船をほとんど発見できず、爆撃され放題になってしまいます。サーチライトが発見した飛行船に接敵しても周りが灯火管制で真っ暗な中に浮かび上がる巨大な飛行船、距離が分からずに遠くから無駄うち、当たったかどうかも分からないということも多くあったようです。これは30年後の日本でも同じことがありましたね。 7.7mmの威力不足を痛感したイギリスは一撃必殺の航空兵器を開発にかかります。この辺りはまさにゲテモノのオンパレードです。当時としては規格外の37mm機関砲、1ポンド37mm自動装填砲、40mm無反動砲…とはいえ「ゲテモノ」がいつの時代も航空機の発展に欠かせないというのは確かなのであまり悪くも言えませんが…これらの多くは開発が終わる頃には戦争も終わっており実戦に参加することはほぼありませんでした。 その間飛行船に好き放題させていたのかというとそれも違います。人間、何度も同じことを繰り返してればやがて学習してくるものです、飛行船を撃墜できる距離判定のコツをつかんだり、7.7mm弾のバッキンガム焼夷弾やポメロイ炸裂弾を開発したりして飛行船相手にも戦果を挙げられるようになっていきました。もっともこの戦果のせいでイギリスは7.7mmに固執するようになり、第二次世界大戦でドイツ軍重爆撃機相手に苦戦するようになった、といえないでもないです。 対してドイツ軍は防御用火器としてベッケル20mm機関砲を開発し実戦投入しましたが、ついに敗退してしまいました。 戦争間期 さてさて、技術に秀でたドイツ軍を打ち破り、ベルサイユ条約で莫大な賠償金を請求し、ドイツに超インフレを巻き起こさせた連合軍各国。第二次世界大戦までの約20年間、世界は表立って戦争はせず平和な時間が流れます。ワシントン海軍軍縮条約・ロンドン軍縮条約など数々の軍縮条約も打ち立てられ、軍は慢性的な予算不足になり、人類は平和への道を歩んだ…かのように見えましたが、まあ見せかけの平和でありました。 まあね、アメリカは禁酒法と大恐慌で混乱して、イギリスは植民地支配を強めて、ソ連ができあがって、日本は極東の列強植民地を脅かすようになり、そしてドイツではヒトラーが現れるわけです…よく20年平和が保てたものです。 兵器というのは平和だったら進歩をあまりしないのが常、この20年間の兵器の進展は非常にゆっくりとしたものです。特に陸戦兵器では第一次世界大戦の戦車・大砲・小銃がそっくりそのまま残っていたりします。 軍艦に関しては、海軍というものが外交上非常に重要なものであることから大幅な革新を遂げていきます(戦艦「河内」から戦艦「大和」まで発展するわけです)が、これも必要があるからこそ。 さて、航空機はといえば、一応第一次世界大戦の布張り・複葉の機体から、全金属・引き込み足・単葉・エンジンの出力向上といった、陸戦関係とは比べ物にならない発展をしていますが、この当時の主な開発は民間企業が主導となっており、軍はそれを後から追いかけて技術を拾っていく形になりました。 さてさて、先ほど申上げましたとおり、航空機は第一次世界大戦に比べて機構上は大変な進化を遂げました。しかし予算がない軍は、民間では使わず軍しか関係のない部署、例えば機関銃だとかの研究開発はほとんど行わず、火力の面では第一次世界大戦のまま、7.7mm機銃2門や多くて4門といった武装でした。まあ、相手が布でしたから、これで十分だったわけです。 ところが20年代後半全金属製機、すなわちジュラルミンでできた飛行機が増えるにつれて事情は変わってきました。布を貫くのには十分だった7.7mmも、相手が金属となれば威力不足を露呈してきます。入射角によっては装甲でもないのに弾かれるというようなことも起き、ようやく軍は火力向上を考えるようになりました。 火力の向上を図るとすれば、だいたい次の3通りのどれかを選ぶことになります。口径が大きければ重くなってたくさん積めなくなるのは当たり前のことですが… 一、7.7mm機銃を増やす。所謂小口径多銃方式 二、12.7mm~20mm機銃くらいを2門ほど搭載する 三、30mmや37mm、あるいはそれ以上というような大口径砲を少数搭載する 当時、12.7mm多銃なんて考え方は存在しません。重すぎて飛べなくなってしまうからです。時代が進むにつれてエンジンも強化され段々と搭載できるようになって行きますが、この開発が始まった時点では無理な話でした。 この中で二はあまりはやりませんでした。理由としては、まず威力と数がどっちつかずで中途半端だったこと。それから当時全金属製航空機撃墜に必須とまで考えられたことがあった炸裂弾の威力も中途半端なことです。炸裂弾の威力は大雑把に言えば火薬の量と質量に比例するので、口径の3乗ないしそれ以上に比例することになります。だったら一撃必殺の37mmを搭載しようか、という風に流れていくわけです。しかも、普通なら大きくて単座戦闘機に積めはしない37mm機銃を搭載できる方法をフランスが開発に成功、また全金属製にしたことで、その金属自体のひっぱり強度が機体の荷重を吸収することで主翼内にスペースが大量にできる構造(セミモノコック構造)が出現、スペースの問題は解決されました。 さて、そのフランス人が開発した機構ですが、今日では「モーターカノン」と呼ばれるものです。つまり、V字型の液冷エンジンのシリンダーの間にあるスペースに機銃本体を搭載し、プロペラ軸に銃身を通す方式です。日本語では「同軸機銃」(戦車の大砲についてる奴とは違います)と呼ばれたりすることもありますね。この方式を採用して実戦に出た機体として有名なのは、やはり「カツオブシ」ことアメリカの「P-39エアラコブラ」でしょうかね。 この方式は同調装置不要、重心が機体の中心、反動はエンジンの質量が受け止める、といいことづくめだったため、各国はこれに飛びつくことになります。 一方のセミモノコック機構は、主翼内に20mm機銃くらいなら搭載できるスペースを確保し、また燃料タンクを配置して航続距離を大幅に伸ばすことに貢献しました。 そのような航空機の構造上の発展に伴って、機銃本体のほうも新型が登場します。この時期登場した機銃で有名なのは、なんと言ってもかの零戦に「九九式20mm機銃」として搭載されたスイスのエリコン20mm機銃、そしてアメリカの主力戦闘機の武装を独占するようになったブローニングM2でしょう。 その他、フランスのイスパノスイザ、デンマークのマドセンといった機銃も開発されます。 結局第二次世界大戦が始まるまでこの試行錯誤は続けられることになり、各国ごとに機銃搭載の特色が現れるようになって行きます。 まずはアメリカから見て行きましょう。機体ごとの試行錯誤はそれはそれはすごいものなのですが、ここはセオリー(?)に従ってP-36/40を見て行きましょう。ちょうど戦争間期の終わりごろからWW2初期にかけての陸軍主力機です。ただ、調べてみたところ資料によって武装に関してはばらつきがあるため、「まあこんな感じで推移したんだな」程度にお考えください。

なんという武装の移り変わりでしょうか(笑) わずか5年の間にこの変わりようです。零戦なんて5年間の間に武装変更なんて零戦52型丙の13mm機銃搭載くらいしかないと言うのに。米陸軍の開発者たちの試行錯誤がこの変遷から読み取れます。 また、海軍も陸軍とは違う方向を歩んでいます。同時期に開発された海軍機といえばF4FワイルドキャットやF4Uコルセアあたりですが、これらは陸軍機が機首搭載機銃をP-40Bまで使っていたのに対し、量産型で完全に主翼武装のみとしました。ただ機首搭載機銃には「軸線に近いところに搭載されているので照準をつけやすい」という利点があるので、一概にどちらが上とは言えませんけれど。それを考えると、ただの偶然でしょうけれどF-15やF-16は機首と主翼の間にバルカン砲を装備しているので、何か余計な詮索をしたくなってきます。ちなみにF/A-18は機首です。閑話休題。 その一方で、米陸軍は重爆撃機(というよりも当時はやっていた空中艦隊構想)への対策のため、大口径砲の開発も進めます。まあほとんどがものにならなかったわけですが。唯一の成功例と言ってもいいのが、37mmM4機関砲。P-39に搭載されていたものです。しかし、P-38にも搭載されていたのが降ろされてしまったことを考えると、それでもあまりいいものではなかったのでしょう。弾薬も30発(P-39の場合。P-38では15発だった)しか積めませんでしたし。 ともかくも、こうやって7.62mmの時代から、20mmや30mm機銃の失敗を経て、37mm機銃搭載機を世に送り出し、試行錯誤の末「12.7mmを主翼に多連装で」という米陸軍の方向が定まってい…くはずでした。 ここまでやってきて、いきなり大口径機関砲搭載機が息を吹き返します。P-51やP-47などの主力機は「12.7mmを主翼に」で定まっていましたが(でも実はP-51Aは機首下に12.7mmを2門搭載していたり…評判が悪くて現地で外されることが多かったようですが)、本国での研究開発は熾烈を極めます。 これは、WW2勃発に伴って、ドイツの長距離爆撃機が大西洋を渡ってニューヨークやワシントンを爆撃するという幻想に駆られて熱を増したものでした。現在では大西洋を超えられる様な爆撃機など存在しなかったことが分かっていますがそんなこと当時の人間には分かりませんし、廃墟と化したロンドンを目の当たりにして、恐ろしくなったのでしょう。 以下、代表的な機体一覧です。

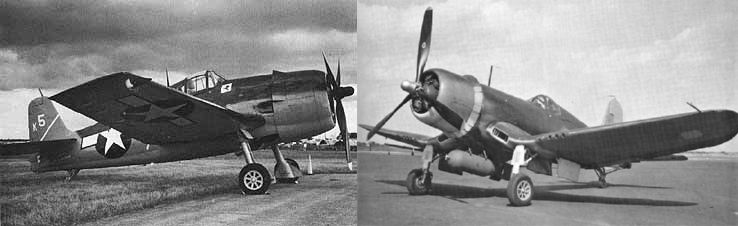

ヴァルティーXP-54 閃電みたい  ロッキードXP-58 でっかくなったP-38 ロッキードXP-58 でっかくなったP-38 マクダネルXP-67 前から見るとすごく平べったい  リパブリックXP-72 P-47の改修型 唯一マトモだったものの終戦 ご覧ください、この素晴らしい面々を。しかもこれらはほとんどがエンジントラブルだとか、出力不足だとかの理由で計画倒れに終わってしまいます。 しかしそれでもあきらめきれず、アメリカ初のジェット機XP-59にも37mm機関砲が搭載されたりしています。もはや笑いを通り越して、涙ぐましいくらいです。 結局のところ、ものになる頃にはもう対独戦はおろか対日戦も終結し、ドイツの爆撃機に町を焼かれる幻想から始まった大口径機関砲搭載機は自然と姿を消して行きます。かくしてアメリカ陸軍航空隊、ひいてはそこから生まれたアメリカ空軍の固定機銃は12.7mm多銃方式と定まったのでした。 一方、米海軍では一歩早く12.7mm多銃方式が固まりつつありました。ブリュースターF2Aバッファロー(1937)・グラマンF4F-3ワイルドキャット(1939)と、12.7mm4連装を採用しています。1000馬力級のエンジンでは4連装が限界で、1941年には12.7mm6連装に火力を増したF4F-4が登場しますが、重量が増えた分加速・上昇率・機動性が低下し、パイロットたちには不評だったといいます。  ここで零戦キラー『サッチ・ウェーブ戦法』についても少し触れておきましょう。詳しい説明はここでは省きますが、サッチウェーブ戦法とは、戦闘機が2機1組になり交互に一撃離脱をしかけ、格闘戦に持ち込まず敵をしとめる、少なくとも自分はやられないようにするという戦法です。2機1組なんての当たり前のことで、日本軍でも格闘戦の最中でさえ編隊を組んで互いを援護するような状況も見られました。問題は、一撃離脱の方です。 ついでに一撃離脱についても簡単に説明すると、敵に一気に近づいてババババと撃って、その後は捉えられる前にサーっと逃げてしまうという戦法です。これを連続して絶え間なく行おうというのがサッチ・ウェーブなわけです。 『米海軍の12.7mm多銃方式や頑丈な機体は一撃離脱戦法に基づいて作られたものだ』という意見が散見されますが、サッチウェーブが有名になったのは1942年序盤のことで、有名にしたブッチ・オヘア少尉の乗機もまだ4連装のF4F-3でした。機材の方が戦術よりも先にできているのであり、戦術のために機材を開発したというのは適切ではないでしょう。もっとも対日戦が始まった後は上がってくる戦訓を機材に反映していきはしたでしょうけども。 つまり、まず持っている機体で日本機と戦う、日本機に勝つために戦術を工夫する、結果得られた戦訓を機体に反映する、の繰り返しで少しずつ機体・戦術の双方を改良していったというのが適切ではないかと思います。どのような機体と戦術が正解なのかなんて、最初は誰も知りません。よく言われる、実戦における洗練というものですね。 この後海軍ではF4Fがでかくなって、2000馬力級エンジンを搭載したグラマンF6Fヘルキャット(1943)が登場します。続いて実用化が遅れていたヴォートF4Uコルセアも登場。これらには12.7mm6連装の武装を搭載していることから、F4Fでの戦闘で得られた戦訓が反映されていることが伺えます。事実、彼らは一撃離脱戦法をほぼ徹底し(もちろん100%ではありません)ています。  グラマンF6F-3ヘルキャット(左)とヴォートF4U-1Aコルセア(右) こうしてほぼ12.7mm6連装を中心とした12.7mm多銃方式が海軍で定まったわけですが、これも一時の腰掛に過ぎませんでした。海軍は陸軍ほど突飛ではありませんが、主任務の移り変わりから大口径化・20mm化をはかるようになります。 1944年頃、対日戦ではマトモな空戦を行う機会が少なくなり、海軍戦闘機の主な任務は特攻機の阻止と対地攻撃になりました。直撃させなければ効果のない対空戦闘と違って、対地攻撃では至近弾でも破片・爆風による効果が狙えることから、炸裂弾が用意された20mm機関砲は運動エネルギーなど以上に12.7mmよりも破壊力がありました。また、特攻機は完全に撃墜しない限り母艦への脅威は消えないことから、素早く確実に撃墜できる20mm機関砲の破壊力は魅力的だったに違いありません。もちろんこの二つは同列ではなく、対地攻撃の方が主です。 それを反映して、その後米海軍には続々と20mm機関砲搭載機が出現します。ヘルキャットもF6F-5で後付できるようになり、AUコルセア、F7Fタイガーキャット、F8F-2ベアキャット、ADスカイレイダー(後のA-1)といった機体は20mm4連装で統一されました。  グラマンF8Fベアキャット ここから先はジェットの時代に入るので、また後々書いて行きましょう。ひとまず米軍はここまでです。 ただいま構築中でありますby日本空軍施設科 |